导读

作者:沈锐华 (郑州宇通重工有限公司)

来源:《工程机械》2012年12月

摘要:工程机械某些部位存在采用比标准垫圈厚度大 10 倍以上厚垫圈的螺纹连接结构,简称 为厚垫圈结构。对比讨论螺纹连接普通结构与厚垫圈结构两种结构状态下,螺栓、连接板、厚垫圈的 所受轴向预紧力与变形之间的函数关系。借助螺栓和被连接件受力与变形关系坐标图,定量讨论厚 垫圈结构相对于螺纹连接普通结构的螺栓变形能增量 ΔT,从而得出厚垫圈结构能有效地提高连接 的防松能力和增加结构可靠性的结论。提出设计选择厚垫圈毛坯的钢材牌号和工艺方案设计时,应 主要考虑钢材价格和机械加工工艺切削性能两方面的利弊。

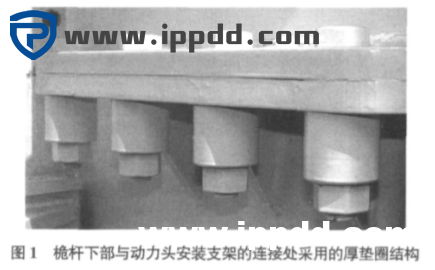

螺纹连接是机械中最常用的结构连接形式,但 在工程机械中,某些部位的螺纹连接采用比标准垫 圈厚度大 10 倍以上厚垫圈,本文称之为“厚垫圈结 构”,如旋挖钻机的履带底盘与回转支承连接处、桅 杆拼接等处。厚垫圈结构往往有以下几个特点:连 接用的螺纹公称直径 d 一般比较大,如 M24,M27, M30;厚垫圈内径为 d+1,外径与同规格螺纹配套的 GB/T95 垫圈外径相仿,一般为 1.8d~2.0d;厚垫圈高 度 H 与连接板厚度相等,一般为 2d~3d,为避免安 装时发生干涉,也有取 1d 左右的。某型号旋挖钻机 实际采用的厚垫圈结构如图 1 所示。

螺纹连接普通结构(以下简称“普通结构”)最常 见的形式有两种,其一,螺栓穿过被连接件 (连接 板),用螺母紧固连接;其二,螺栓穿过被连接件,与机体(机架)螺孔旋合紧固。连接时可用,也可不用平 垫圈。本文以普通结构第一种形式且不使用平垫圈 状态为例,阐述普通结构与厚垫圈结构的特点,并分 析两种结构在预紧力作用下螺栓、连接板与厚垫圈 的受力与变形关系,厘清两种结构的设计原理。1 普通结构预紧 普通结构预紧后的示意图如图 2 所示[2]。图 2中 LK1 为被连接件即连接板的高度;Da1 是预紧力对连 接板的紧固作用直径,德国资料参考文献[2]图示的 螺栓为圆柱头,笔者认为对于螺纹连接常见结构 Da1应是螺栓六角头部或螺母与连接板接触面的最大 尺寸,即六角形的对角尺寸 e;DB 为连接板通孔直 径;d 为螺栓公称直径,AS1 为公称直径截面积,LS1 是 光杆长度;d1 为外螺纹小径,AS2 为公称应力截面积, LS2 是连接板通孔里螺栓的丝杆长度。螺栓连接细长 比是指螺栓贯穿连接板的长度与螺纹公称直径的 比值,图 2 所示的螺栓连接细长比为 LK1/d。

为简化计算,假设:对连接板的压缩变形仅均 匀地存在于连接板通孔 DB 与环状当量外径 DT1 之 间的受压环状当量截面积 AT1 范围以内[2];拧紧螺纹 副时,螺栓受扭转产生剪切应力的可能性不予考 虑;并假设螺栓所受预紧力 FV、外载荷 FB 均为单纯 的轴向力,相应使螺栓只产生拉伸变形 δS。

图 2 中的受压环状当量截面积 AT1 的计算公式 为[2]:

2 厚垫圈结构预紧

在普通结构上安装内孔为 DB,外径为 Da2,高度 为 H 的厚垫圈,再用加长的螺栓紧固后即为厚垫圈 结构,如图 3 所示。

在预紧力 FV 作用下,被连接件的变形量 δT3 为 轴向串联的连接板与厚垫圈变形量之和,按虎克定律为:

式中:CT21 为厚垫圈结构的连接板刚度;CT22 为厚垫 圈刚度。

2.1 连接板刚度

CT21 连接板被厚垫圈和螺栓六角头“一面大一面 小”夹紧,对于这种夹紧状态参考文献[2]既没给出 连接板环状当量外径 DT 与受压环状当量截面积 AT 的计算公式,也没给出其刚度 CT21 的数学表达式。连 接板刚度主要与其厚度、材料性质等有关,也与夹 紧它的螺纹紧固件接触面大小有关。图 2 与图 3 两 种结构连接板的厚度、钢材牌号、热处理状态等都 没变化;夹紧连接板的一面为螺栓六角头没有变 化,仅是另一面从螺母换成了厚垫圈。因此,可推 断:两种结构的连接板受压状态应十分接近,它们 的刚度也近似相等,即 CT21≈CT1。

2.2 厚垫圈刚度

CT22 厚垫圈被螺母、连接板夹紧,其受压的环状当

式(11)与式(7)相比较,存在以下因素:1)连接 板、厚垫圈包括螺栓都是钢制零件,它们的弹性模 量 ET1、ET2 及 ES 应 为 钢 的 弹 性 模 量 E (2.0×106 kg/cm2 );2)与材料相关系数 X 均为 10;3)设计已 取 LK1=H。所以两式相等:CT22=CT1,即厚垫圈刚度 CT22 与普通结构连接板刚度 CT1 相等。

3.1 普通结构预紧状态坐标图

参考文献:

[1] 沈锐华. 试论两种设计结构的工作原理[M].工程机械, 2010(11):12-14.

[2] Wilhelm Dax,Nikolaus Drozd,Wolf-Dieter Glaeser,et al. Tabellenbuch fuer Metalltechnik [M].Hamburg:Handwerk und Technik-Hamburg,2001. [3] 成大先.机械设计手册:第 2 卷[M].第 5 版.北京:化学工 业出版社,2008.

本篇文章来源于微信公众号:港口技术安全